Bartolomeo Steccone (documentato a Genova e Madrid tra il 1722 e il 1739)

Coppia di lumiere, 1728

Legno di pioppo intagliato e dorato, ferro dorato, cm 124x60x37

Bartolomeo Steccone fu uno dei “bancalari” di maggior successo nella Genova della prima metà del Settecento. Allievo di Filippo Parodi, operò a lungo, dopo la morte del maestro, nell’orbita della celebre bottega, in rapporto con il figlio Domenico che lo introdurrà alla corte di Filippo V. Il 4 giugno 1735 Domenico Parodi così scrive in una lettera indirizzata a Filippo Juvarra, dall’anno precedente residente a Madrid alle prese con il cantiere del palazzo della Granja di San Ildefonso:

“Mi prendo la libertà di porre sotto la sua protezione il latore Signor Steccone, persona di molta abilità negli intagli di legno, ma con talento in cose anche maggiori del minuto e spererei, che non avendo V.S. illustrissima persona costì a suo genio per servirla in modelli in legno, questi potesse avere capacità di intendere e con attenta ubidienza servirla.”[1]

E’ la raccomandazione di un fidato collaboratore di lunga data della celebre bottega, maestro in grado di eseguire con talento opere di grande impegno, capace di tradurre in legno i disegni che Juvarra gli avrebbe fornito, avendo “capacità di intendere” unita ad “attenta ubidienza”.

Nel 1735 Steccone era dunque un maestro di grande esperienza, a capo di un’efficiente bottega, come testimoniano numerose fonti d’archivio, attiva per le migliori famiglie genovesi, specializzata in arredi in cui il gusto alla moda francese di Jean Bérain (1640-1711), “Dessinateur de la la Chambre et du cabinet du Roi”, era declinato alla genovese, secondo un “fare in grande” di derivazione romana, giunto a Genova grazie a Filippo Parodi.

Questa è la cifra delle opere di Bartolomeo Steccone, almeno per quanto si può vedere nelle opere che valgono come pietre di paragone del suo gusto: la specchiera oggi conservata a Palazzo Rosso, la specchiera e la console con l’allegoria figurata dell’America oggi a Madrid presso la Galerìa de las Colecciones Reales. L’esecuzione di quella a Genova è documentata in un pagamento del luglio 1738 dell’archivio Brignole.[2] Un’altra grande specchiera, presso il palazzo della Granja de San Ildefonso, fa parte delle commesse, in gran parte perdute, che Steccone e i suoi aiuti eseguirono tra il 1735 e il 1739, anno della sua morte a Madrid.

Il primo documento noto che lo riguarda, si trova presso l’archivio Durazzo. Nell’agosto del 1722 Giacomo Filippo Durazzo paga duecento lire “agli operaij della bottega di Bartolomeo Steccone per prezzo di un tavolino di noce fabbricatomi intagliato alla francese con sei piedi”.[3] Un’altro documento sempre nell’archivio Durazzo del novembre 1723 ci informa che Steccone eseguì, in cambio del pagamento dell’affitto – evidentemente teneva bottega in una proprietà della famiglia Durazzo -, “cornici per tappezzerie”. Qualche anno più tardi, nel febbraio 1728, è pagato dallo stesso committente settanta lire per “otto canti intagliati da sostenere i bracci di ferro, per i lumi ne salotti, per cornice soglia ed altro”.[4]

Ancora Gian Filippo Durazzo, nel 1732, gli paga “tre conici di quadro per le mezzerie” e tre cornici di legname d’albero intagliate per tre quadri ovati nel salotto grande a Levante del Palazzo al Vastato”.[5]

Dal 1735, grazie all’introduzione di Domenico Parodi, Steccone diventa fornitore del cantiere della Granja. Il suo nome compare in una serie di documenti trascritti e studiati da Alvar Gonzàlez-Palacios ed Edy Baccheschi.[6] Quello stesso anno redige una supplica assieme a un tale Bernardo Ruesta, probabilmente suo compagno in quest’avventura spagnola, “non datata ma certamente del 1735”[7], successiva all’arrivo dei due artigiani giunti alla corte di Madrid. Dopo aver sottoposto a Filippo V alcuni “modelos de mesas, adornos, de cornisas para los salones nuevos” per la decorazione e l’arredo del palazzo della Granja di San Ildefonso, Steccone e Ruesta si impegnano ad eseguire i lavori entro il maggio del 1736. Bernardo Ruesta, del tutto ignoto agli studi sul mobile italiano, si definisce “ensemblador y tallista”, dunque decoratore e intagliatore. Chiedono e ottengono, prima di rientrare a Genova, un anticipo di cinquantamila “reales di vellon”.

Nel gennaio 1737 Steccone informa che la commessa è quasi ultimata. Una relazione dello steso periodo di Domenico Maria Sani, pittore attivo alla corte madrilena ci fornisce qualche informazione sull’entità di questa commessa, comprendente otto tavoli intagliati e dorati con piani in diaspro, dieci tavoli piccoli sempre intagliati e dorati con piani in diaspro e infine diciotto “tavoli mezzani”. Una relazione successiva del Sani, purtroppo non datata, ricorda che Steccone eseguì altre “ventiquattro tavole grandi”, venti “targetas” (ossia targhe). Le forniture per la corre continuarono. E’ noto l’ordine di pagamento finale, del 7 dicembre 1739; ma Bartolomeo è questa data è già morto: morì infatti Madrid, dove era andato a consegnare gli ultimi lavori, prima della fine di novembre del 1739 quando il Sani scrive al figlio Giovanni per informarlo della morte del padre.

Un parere conclusivo su questi lavori dello Steccone per la corte è espresso da Alvar Gonzàlez-Palacios:

“Il numero di arredi da lui approntati, destinati per lo più alla Granja, è notevole. Si è cercato di ritrovarli ma finora in modo non del tutto convincente. Comunque nelle raccolte reali spagnole si trovano alcuni tavoli che a noi sembrano certamente italiani. L’opera di quel che così diventa uno dei più importanti intagliatori del Settecento resta ancora da stabilire con precisione per quanto risulti già chiaro un suo ruolo di primo piano a Genova e in Spagna.”[8]

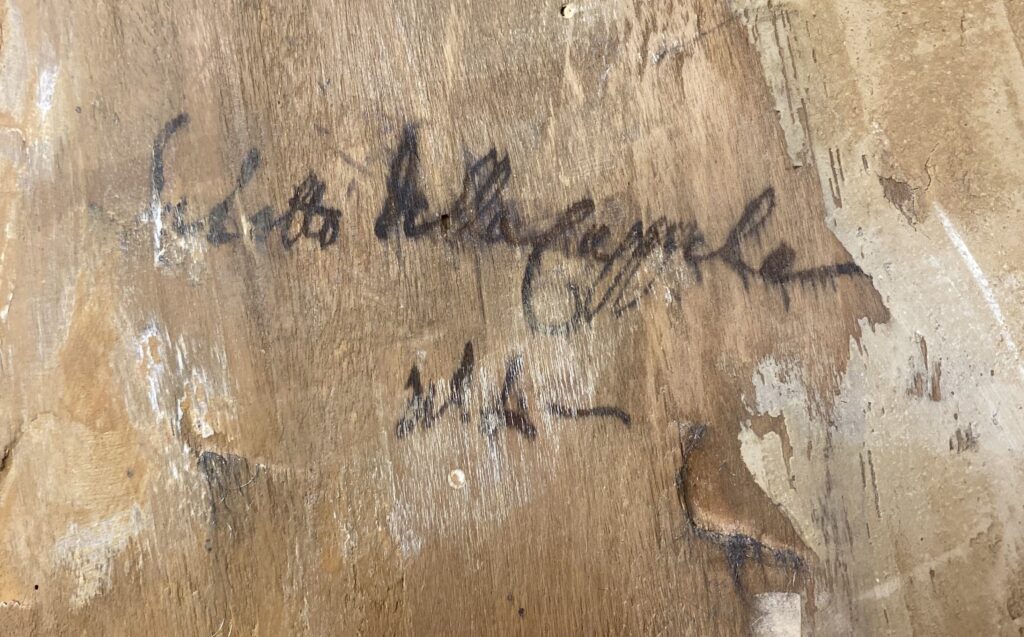

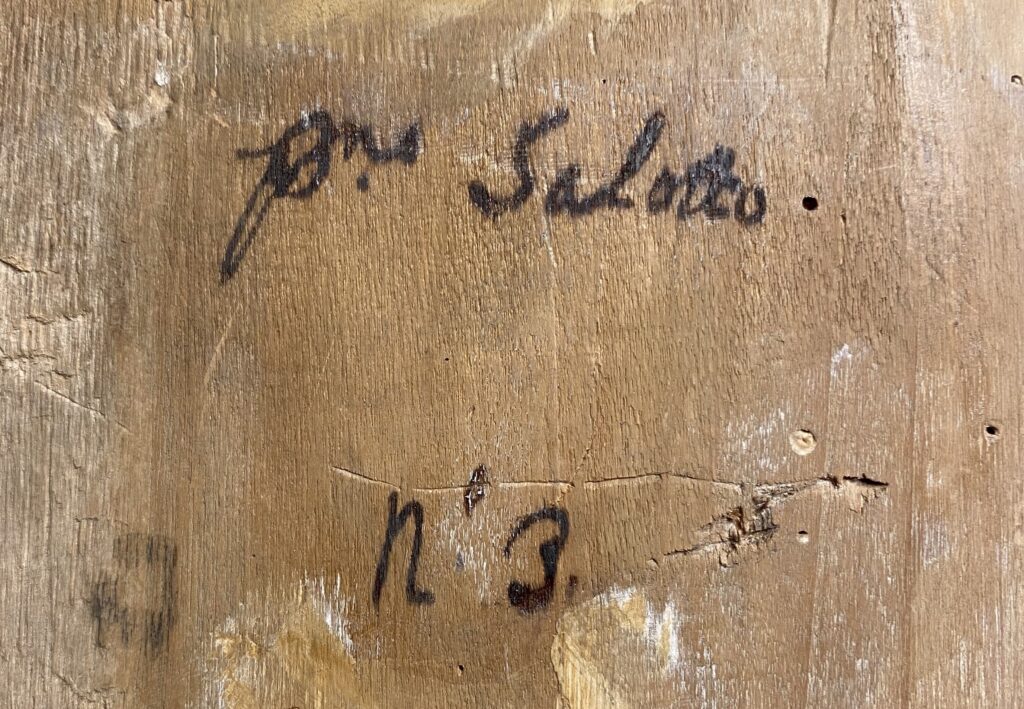

I due intagli che qui si studiano, due lumiere d’angolo, appartengono alla medesima tipologia di quelli descritti nel conto presentato da Steccone nel febbraio del 1728 a Giacomo Filippo Durazzo: “otto canti intagliati da sostenere i bracci di ferro per i lumi dei salotti”. Sul retro dei due intagli compaiono le iscrizioni “Salotto della Cappella”” e “P.mo Salotto / N°3”, fatto che sembrerebbe confermare che i nostri intagli siano proprio parte di quel finimento eseguito per palazzo Durazzo nel 1728.

Su di una mensola composta da due sezioni marcate da sottili cornici di carattere architettonico e dominate rispettivamente da un mascherone grottesco e una testa muliebre, poggia il corpo principale. La cartella centrale caratterizzata da una grande conchiglia è serrata tra due ampie volute, su cui stanno acquattati draghi alati, superiormente terminanti in mascheroni grotteschi. Il coronamento, marcato inferiormente da una sottile cornice, è completato da uno slanciato cespo di foglie. Da guaine fogliacee delle volute e dalle bocche dei mascheroni grotteschi sortiscono i “bracci di ferro” dorati, attorcigliati e decorati da lunghe foglie, completati da piattini e portacandele.

Stilisticamente sono la dimostrazione dell’aggiornamento, risalente ai primi decenni del Settecento, della tradizione barocca genovese sui modelli francesi diffusi attraverso le stampe di Jean Le Pautre e, soprattutto, di Jean Bérain. Qui Steccone sembra ispirarsi direttamente ad una fantasia ornamentale illustrata in una tavola del volume Oevres de Jean Berain, stampato a Parigi nel 1711.

Opere, questi “canti”, caratterizzate da una forza di fastosa natura, costola del barocco romano di Gian Lorenzo Bernini, sconosciuta ai modelli francesi di algida perfezione. Non stupisce che questa maniera, in cui i modelli alla moda francesi sono declinati con una forza di matrice barocca, sia stata accolta, per mediazione di Filippo Juvarra, alla corte di Filippo V, dove, dopo il 1715 si fece netto il predominio politico degli italiani, grazie alla seconda moglie Elisabetta Farnese e al cardinale Giulio Alberoni.

[1] E. Battisti, Juvarra a San Ildefonso, in Commentari, 1958, IV, pp. 273-297 [2] A. Gonzàlez-Palacios, Il mobile in Liguria, Genova, 1996, p. 149 [3] Archivio Durazzo, GFD, registro 548, c.297 [4] Archivio Durazzo, GFD, registro 550, cc. 61, 349 [5] Archivio Durazzo, GFD, registro 552, c.50 [6] A. Gonzàlez-Palacios, Op.cit., pp. 143-149 [7] A. Gonzàlez-Palacios, Op.cit., p. 143 [8] A. Gonzàlez-Palacios, Op,cit., p. 149